Помните это чувство? Тебе лет семь, за окном ранняя зимняя темень, а ты сидишь под желтым светом торшера с большой, красивой книгой. «Сказки Андерсена». Иллюстрации завораживают, истории тянут, как омут. Но вместе с волшебством ты почти физически ощущаешь какой-то холодок, пробирающий до костей. Не страх, как от Бабы-яги, а что-то другое. Пронзительная, взрослая тоска.

Русалочка превращается в морскую пену. Стойкий оловянный солдатик сгорает в огне. Девочка замерзает, глядя на спички. Даже в счастливом финале «Снежной королевы» остается какая-то звенящая пустота, как в ледяных чертогах, покинутых Гердой и Каем.

Я долго не мог себе этого объяснить. Списывал на детскую впечатлительность, на особый мрачный гений датчанина. А ведь ответ, оказывается, лежал на поверхности. Просто из наших книжек его аккуратно вырезали.

Лед и пламя одного сапожника

Чтобы понять, что именно вырезали, нужно на секунду представить, кем был Ганс Христиан Андерсен. Это не благополучный Шарль Перро, собиравший фольклор в сытых салонах. Андерсен – сын нищего сапожника и прачки, мальчик из самого социального дна. Он рос в крохотной каморке, где вся жизнь была пропитана не только бедностью, но и очень искренней, простой верой. Псалмы, Библия, разговоры о Божьем промысле – это был его воздух.

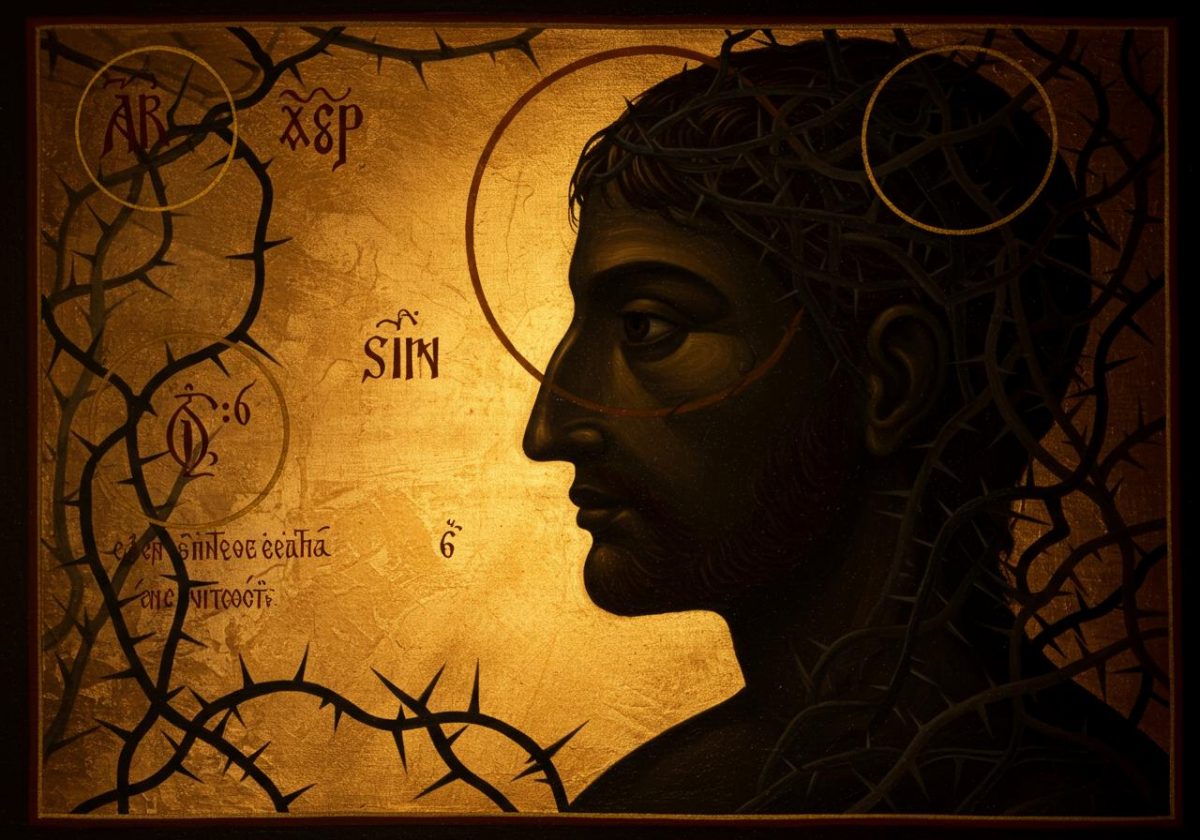

И когда он начал писать свои сказки, этот воздух естественным образом наполнил их. Для него мир был устроен просто: есть человек с его страстями и испытаниями, и есть Бог, который ведет, спасает и дает надежду на вечную жизнь. Именно эта надежда – главный приз в его историях. Русалочка страдает не столько из-за принца, сколько из-за желания обрести бессмертную душу, которой у русалок нет. Это экзистенциальная драма, а не просто любовная.

И вот тут начинается самое интересное.

Вырезанные ангелы

В Советском Союзе Андерсена обожали. Издавали миллионными тиражами. Но был один нюанс. Его глубоко христианский нарратив никак не вязался с атеистической идеологией. И сказки подверглись… редакторской правке. Чудовищной по своей сути.

Из текстов методично убирали все, что касалось Бога. Молитвы, ангелы, упоминания Христа, рассуждения о бессмертии души – все это шло под нож.

-

В «Диких лебедях» Элиза в самые страшные моменты не просто терпит, она истово молится, и Бог дает ей силы. В советской версии – она просто очень волевая девушка.

-

В «Дочери болотного царя» злые чары с героини спадают, когда священник рассказывает ей о Божьей любви и она сама произносит имя Христа. В урезанной версии… волшебство как-то само собой проходит.

-

А «Снежная королева» – это вообще отдельная история. Это самая настоящая детективная история о том, как у текста вырвали сердце.

Ледяная игра разума и слово «Вечность»

Давайте вспомним кульминацию. Кай сидит в ледяных чертогах и пытается сложить из льдинок слово «вечность». Зачем? Снежная королева пообещала ему за это «весь свет и пару новых коньков». В нашем детском восприятии это была просто какая-то странная, холодная игра. Бессмысленная и завораживающая.

Но вот в чем фокус.

В оригинале, когда на Герду нападают снежные чудища, она не просто смело идет вперед. Она начинает читать главную христианскую молитву – «Отче наш». И ее дыхание на морозе превращается в ангелов, которые сражаются за нее и расчищают ей путь.

Представьте себе. Не просто храбрая девочка, а маленькая христианка, чья вера обретает видимую, физическую силу.

И вот она входит в чертоги. Кай сидит там, оцепеневший, играя в «ледяную игру разума». Андерсен использует именно это словосочетание – Forstandens Ispil. Это игра холодного, бездушного интеллекта, оторванного от сердца, от веры. И слово, которое он не может сложить – «Вечность» (Evigheden) – для Андерсена это синоним Бога. Кай пытается постичь Бога через логику, через лед, но это невозможно.

Что происходит дальше? Герда плачет, ее горячие слезы растапливают лед в сердце Кая. Он тоже начинает плакать, и осколок зеркала вытекает вон. Но это не все. В оригинальном тексте, чтобы окончательно «разморозить» Кая, Герда поет ему старый псалом:

Розы цветут… Красота, красота!

Скоро узрим мы младенца Христа.

Именно после упоминания Христа лед окончательно рушится. Кай спасен не просто любовью девочки, а любовью, в которой живет Бог. И после этого они вместе, играючи, складывают слово «Вечность», и льдинки «сами пускаются в пляс». Потому что Вечность (Бог) постигается не холодным разумом, а горячим, любящим сердцем.

А теперь представьте, что из этой сцены убрали молитву, ангелов и псалом о Христе. Что останется? Останется то, что мы читали в детстве. История о смелой девочке и странном мальчике. Волшебная, красивая, но… неуютная. С необъяснимой пустотой в центре. Фантомная боль текста, у которого ампутировали его главную идею.

Без христианского ключа сказки Андерсена действительно становятся просто мрачными, порой жестокими историями о страданиях. Но с ним – это притчи о пути души, о жертве, о спасении и о надежде, которая больше, чем земная жизнь.

Может, стоит взять с полки старую книгу и попробовать перечитать ее по-новому? Не для ребенка. Для себя. Для того семилетнего мальчика или девочки, которому тогда, под желтым светом торшера, было так необъяснимо зябко.

А ты что думаешь?

Будем рады вашему мнению. Оставьте комментарий.